avilova.xeniya

Priroda@ 2024

Нам дороги эти позабыть нельзя…

Вместо введения

Наша страна в старых границах давала особенно богатые возможности для познания естественно исторических особенностей разных природных зон. Этот бесценный формат наблюдений воплощался в ежегодной летней «зональной» (охватывающей несколько природных зон) практике студентов биофака кафедр зоологии позвоночных и геоботаники. Её организовал будущий академик Владимир Евгеньевич Соколов. В 1966 году маршрут был выбран особенно длинный, и тому есть объяснение.

Бессменный начальник «экспедиции» профессор В.Е.Соколов руководил практикой в последний раз, т.к. с 1967 года становился директором ИЭМЭЖ АН СССР (тогда ИМЖ, а сейчас – ИПЭЭ РАН) и уделять время организации практики в дальнейшем уже никак не мог. И поэтому организовал самую длинную в истории кафедры разъездную (зональную) практику. Здесь надо остановиться на яркой и неординарной личности В.Е.Соколова, руководившего кафедрой с 1982 по 1998 год (год своей кончины), одновременно будучи директором известного московского института «ИМЖ-ИЭМЭЖ-ИПЭЭ» АН СССР. Высокий, красивый и очень спортивный человек, мастер спорта по волейболу, В.Е. был страстным охотником, причем охотником преимущественно на крупного зверя. Охоту он совмещал со сбором научного материала, прежде всего кожных покровов и желез млекопитающих, а кроме этого, со сбором всего, что могло пригодиться морфологам. Страсть к охоте естественно сочеталась у В.Е. с природоохранной деятельностью. Это сейчас многие полагают, что охота и охрана природы несовместимы, и такому мнению тоже можно найти объяснение. Соколов же мыслил глобально и, будучи страстным охотником, делал всё возможное как ученый и организатор науки, чтобы способствовать сохранению биоразнообразия, прежде всего – среды обитания животных. Трудно перечислить программы и проекты по охране природы, которые он возглавлял и в которых участвовал. «Человек и биосфера», комиссия АН СССР по заповедникам, Всесоюзное териологическое общество (президент) и мн. др. Будучи секретарем биологического отделения АН СССР В.Е. всячески поддерживал научную работу в заповедниках, программу биосферного мониторинга, издание Красной книги СССР и РСФСР. В.Е. был председателем комиссии Верховного совета СССР по подготовке закона «Об охране и использовании животного мира» (1980). Владимир Евгеньевич с большим уважением и симпатией относился к молодежному природоохранному движению в лице университетской Дружины по охране природы. На больших молодежных конференциях, организованных Дружиной, а они проходили на биофаке практически ежегодно, Соколов обычно сидел в президиуме и выступал с приветственным и вступительным словом. Много внимания он успевал уделять и заповедному делу, хорошо понимая, какую бесценную и незаменимую базу для научных исследований, прежде всего биологических и экологических, и, конечно, для образования специалистов, представляют собой эти эталоны природы. В.Е.Соколов придавал большое значение работе Комиссии Академии Наук по заповедникам, председателем которой он был с 1982 г. в лучших традициях отечественной природоохранной школы. Расширяя сферу биологических исследований РАН за пределы России, он стремился распространить там и традиции отечественного заповедного дела. По его поручению был, например, спроектирован заповедник в Боливии, и только смена власти в этой стране не позволила организовать его по образу и подобию российских заповедников. Он, безусловно, сыграл важную роль в развитии природоохранного направления в советской науке, в международной научной и организационной деятельности. Но его охотничья страсть проявлялась независимо от природоохранного мышления и породила ядовитые частушки:

А какой-то Соколов,

Академик видимо,

Настрелял в лесу козлов

Видимо-невидимо!

В 1966 году, задолго до избрания в академики, что произошло в 1974г., В.Е.Соколов был нашим начальником практики и в полной мере старшим товарищем. Один из водителей экспедиционных грузовиков, а водители – люди прямые и бесцеремонные, как-то без всякого повода заявил: «Бывал я в разных экспедициях, всякого повидал, но такого начальника…» И последовало почтительное молчание. В Тульских Засеках нам с В.Малыгиным выпало дежурить по кухне. Опыта стряпни на 30 человек у нас совсем не было. Сваренная на завтрак каша больше походила на сладкую замазку, чем на еду. Водители демонстративно отказались это есть и ушли завтракать в ближайший поселок, где была столовая. Мы с ужасом ждали реакции начальства. Но Соколов не высказал никаких претензий, хотя ему уже явно доложили о наших кулинарных «успехах». Широким шагом подойдя к костру, он протянул миску и решительно сказал: «Каши!». Ни слова критики мы не услышали. Благодаря мудрости начальства первый блин комом прошел для нас безнаказанно, но больше мы такого не варили.

В Тульской области в июне (!) В.Е. Соколов добыл лося по лицензии. Мы с В.М. Малыгиным были на этой охоте загонщиками и чуть не заблудились в дубраве, уйдя с траектории загона далеко вбок, но опомнились и нашлись, сумели вернуться на базу. Мясо лося мы сварили, это была настоящая экзотика после тушенки. Его оказалось целых два или три ведра. По дороге мы в автобусе то и дело прикладывались к этим ведрам. Потом у некоторых болел живот…

Кроме В.Е. Соколова на практику с нами поехала доцент факультета почвоведения Леонора Александровна Гришина. Живая, общительная, обаятельная, Леонора Александровна быстро стала центром притяжения и душой всей нашей компании. Днем она увлекательно рассказывала нам о почвах и почвообразовании, а вечером у костра вместе с нами и Соколовым подолгу пела самые разные песни в сопровождении мандолины Симы Симакова и балалайки Володи Садовникова, наших однокурсников. Репертуар постепенно формировался в дороге, и к концу практики мы были вполне «спевшимся» хором.

Пели каждый вечер, не только экспедиционные или «бардовские», но и разные другие песни. Без этого просто не могли, но рано вставать нам это почему-то не мешало. Наиболее часто исполняли «Ты что, мой друг, молчишь?» Кукина, «Старый причал» и «Ты не печалься». Авторов последних я до сих пор не знаю, но они навсегда остались для меня символом наших скитаний.

Заведующий кафедрой геоботаники профессор Вадим Николаевич Павлов, очень знающий специалист флоры, особенно – горных стран, почему-то не пользовался у нас большим авторитетом. Его рассказы казались нам неинтересными и однообразными. Мы между собой потихоньку дали ему прозвище Пестик. «Он уже надел шляпу на свое головчатое рыльце!», — говорили по утрам перед экскурсией девушки-геоботаники. При всем уважении к его знаниям, не могу не признаться, что рассказывал он чрезвычайно скучно. Как тут ни вспомнить изречение К.Н. Благосклонова: «Знания передаются ученикам через эмоции преподавателя!»

Доцент той же кафедры, милейший Юрий Евгеньевич Алексеев, которому мы, напротив, смотрели в рот и внимали с восторгом, зоолог Виктор Николаевич Орлов, старший лаборант Яков Давыдович Гуревич, сотрудник зоомузея МГУ Валентина Федоровна Орлова, кинооператор Соловьев с кафедры кино МГУ – вот состав старших участников практики. Кроме трех водителей, с нами ехал школьник, сын одного из них, над которым всегда подтрунивали студенты. От студентов, прошедших службу в армии, он получил прозвище «Молодой». Студентов было примерно 20 человек зоологов позвоночных и геоботаников. Они ехали в автобусе ПАЗ, вещи и продукты – в двух крытых грузовиках ГАЗ-69, предоставленных специальной экспедиционной автобазой МГУ.

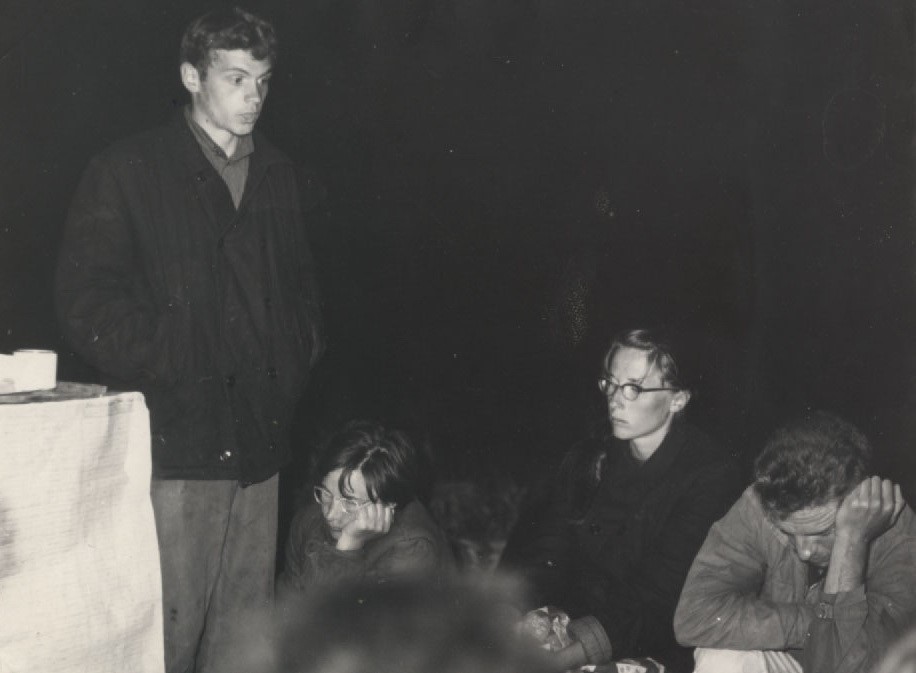

и Я.Д. Гуревич (справа)

Знаменитого внедорожного грузовика ГАЗ-66, сейчас уже «реликтового», тогда не существовало, он появился позднее. Жили мы в палатках, готовили в ведрах на костре, а там, где не было дров – на паяльных лампах. Разжигание паяльной лампы было отдельным искусством, которому пришлось учиться у бывалых товарищей.

Кроме природных зон, их животного населения и растительности, наши руководители старались попутно познакомить нас и с культурными достопримечательностями. Первым объектом в нашем путешествии был город (теперь село) Крапивна. И не только потому, что это хорошо сохранившийся старинный русский город, а и потому, что его история тесно связана с той самой засечной чертой, которой обязаны частичным сохранением широколиственные леса Центральной России.

Само возникновение города-крепости Крапивны произошло благодаря строительству Большой засечной черты (многокилометрового фортификационного сооружения), в 1550-х годах и позднее служившего защитой южных границ Российского государства от крымских и ногайских набегов. Черта состояла из лесных завалов-засек, охраняемых пограничными войсками, и сорока укрепленных городов. Она протянулась более, чем на тысячу километров от брянских до мещерских лесов. В 1630-е годы засеки ремонтировали с участием 27 тысяч человек. В XVII веке Крапивна была деревянной крепостью с 8-ю башнями. С 1777 г. она стала уездным городом со своим гербом и «регулярной» екатерининской планировкой. А сейчас это просто село с населением меньше тысячи человек. https://www.culture.ru/s/bolshaya-zasechnaya-cherta/ https://www.krapivna.org/muzey/sluzhilyy_gorod/

Невезучие тульские Засеки

Засеки в годы своего военного назначения подлежали строгой охране. Для охраны засек в Московском государстве существовали засечные воеводы и головы, которым подчинялись засечные сторожа. Кроме того, за отдельными звеньями засек смотрели местные крестьяне – «окольные люди». Числились засеки в Пушкарском приказе. В случае порубки с засечных сторожей взыскивался штраф. При смене сторожей старые ручались за новых; поручители подвергались пене (денежному наказанию) по государеву усмотрению. Ввиду истребления засечных лесов «будными» (поташными, K2CO3) заводами в 1659 году было запрещено основывать вблизи засек новые заводы без особого государева повеления. Не разрешалось рубить там деревья и заготавливать дрова даже военнослужащим (ратным людям). Во время русско-шведской войны (1788–1790 гг.) леса засекали в последний раз. При Петре Первом эти леса стали предшественниками заповедников на Руси. В них запрещалась всякая хозяйственная деятельность, даже сбор ягод и грибов, а за прокладку лесных тропинок предусматривалась смертная казнь. В Тульских засеках впервые в России была учреждена лесная стража, состоящая из офицеров, капралов и рядовых, впервые назначены лесничие для правильного ведения лесного хозяйства, но с учетом рубок леса для нужд тульских оружейных заводов. С постепенным расширением границ государства на юг засеки утратили стратегическое назначение.

В XVIII веке образцово организованные Тульские засеки служили школой отечественного лесоводства. В 1730-32 гг. значительная часть их была отведена брянскому адмиралтейству, а в 1738 и 1739 гг. Лихвинская, Перемышльская, Одоевская и Козельская засеки были переданы в распоряжение тульских оружейных заводов. Эти засеки охранялись 178-ю лесными сторожами, освобожденными от прочих повинностей. В 1762 году большая часть остальных засечных лесов была продана с публичного торга. Засечные леса, отведенные тульским оружейным заводам, с 1798 года снова были подчинены казенному лесному управлению. Источник: Валерий Бриних. https://ecoreporter.ru/node/1768

Территория самих Тульских засек – остатков древней засечной черты, это крупный массив широколиственных лесов, в основном дубрав, с типичным неморальным широкотравьем. Особую ценность в заповеднике при его организации представляли «резервные» дубы возрастом 200-300 лет, оставленные в XVIII-XIX вв. для обсеменения вырубаемой лесной площади. Территория представляет собой наиболее крупные связанные между собой старовозрастные лесные массивы, расположенные на границе широколиственных лесов и северной лесостепи. Создание полноценного национального парка позволило бы сохранить уникальные лесные экосистемы Тульской области. https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/uchenye-predlagayut-sozdat-park-tulskie-zaseki-dlja-sohranenija-dubov.html

Долина реки Упы с уремой из ивняка, создает биологический коридор, связывающий отдельные природные массивы. Это трасса сезонных миграций и расселения животных, в первую очередь – птиц. В 1966 году в долине Упы на дубах располагалась крупная колония серых цапель. В пойме Упы была необычайно высокая численность певчих птиц. ВЦИК и СНК РСФСР постановлением от 10 февраля 1935 г. учредили государственный заповедник «Тульские засеки» имени В. В. Докучаева площадью 6900 га в Крапивенском и Одоевском районах. С 1947 года он подчинялся Главному управлению охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР. Первым директором заповедника стал С. Игнатов. Главной задачей заповедника была разработка методов ускоренного восстановления широколиственных лесов ценных пород, методов борьбы с мышевидными грызунами, увеличения численности косули. Это отражало идеологию прагматической направленности деятельности заповедников в тот период. Результаты всех этих направлений были опубликованы в трудах заповедника. В Тульских Засеках проводил ставшие классикой работы по биологии птиц и зверей Геннадий Николаевич Лихачев, перебравшийся позднее, после «реформы» заповедного дела 1951 года, в Приокско-Террасный заповедник. Его работы опубликованы в трудах заповедника. Немецкие войска, оккупировавшие эту территорию в 1941 году, проводили рубки и нанесли большой ущерб заповедным лесам. В 1948 году Тульские засеки были включены в список ценных лесных массивов, подлежащих особой охране.

В 1951г. заповедник был безжалостно упразднен сталинской «реформой». Тульские засеки в 1966 году были обычным лесхозом.

С начала 70-х годов прошлого века лесничество «Тульские засеки» снова обрело статус «особо ценных лесных массивов», где запрещено большинство видов рубок. Естественное возобновление дуба в лесничестве тем не менее практически отсутствует.

Часть территории бывшего заповедника вошла ныне в состав выделенной ключевой орнитологической территории международного значения «Лес «Тульские засеки»» (ТУ-001) и ботанического ООПТ регионального значения «Крапивенский заказник». https://ecoreporter.ru/node/1768

Долгое время при ведущем участии тульских специалистов делались отчаянные попытки спасти оставшееся от Тульских засек пространство и организовать на месте бывшего заповедника национальный парк. В 2012 году российские ученые обратились к губернатору Тульской области Владимиру Груздеву с предложением создать на территории лесных массивов, где сохранились 300-летние дубы и обитают редкие виды животных и растений, национальный парк «Тульские засеки». Здесь живут до сих пор орел-карлик, большой подорлик, средний пестрый дятел, сова-сплюшка, клинтух, орешниковая соня, удод, краснобрюхая жерлянка и другие редкие животные

https://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi/novosti-nauki/uchenye-predlagayut-sozdat-park-tulskie-aseki-dlja-sohranenija-dubov.html

До последнего времени в Центральном федеральном округе Тульская область оставалась единственным регионом, в котором отсутствовали ООПТ федерального значения. В Тульских засеках зародилась и получила свое развитие отечественная лесная наука. Здесь работали выдающиеся ученые-лесоводы, здесь закладывали они свои опыты и разрабатывали технологии восстановления дубрав и лесопользования. Регулярное лесоустройство велось здесь с 1839 года, образованы первые лесничества, впервые назначены лесничие и лесная стража. Особую ценность в заповеднике при его организации представляли «резервные» дубы возрастом 200-300 лет.

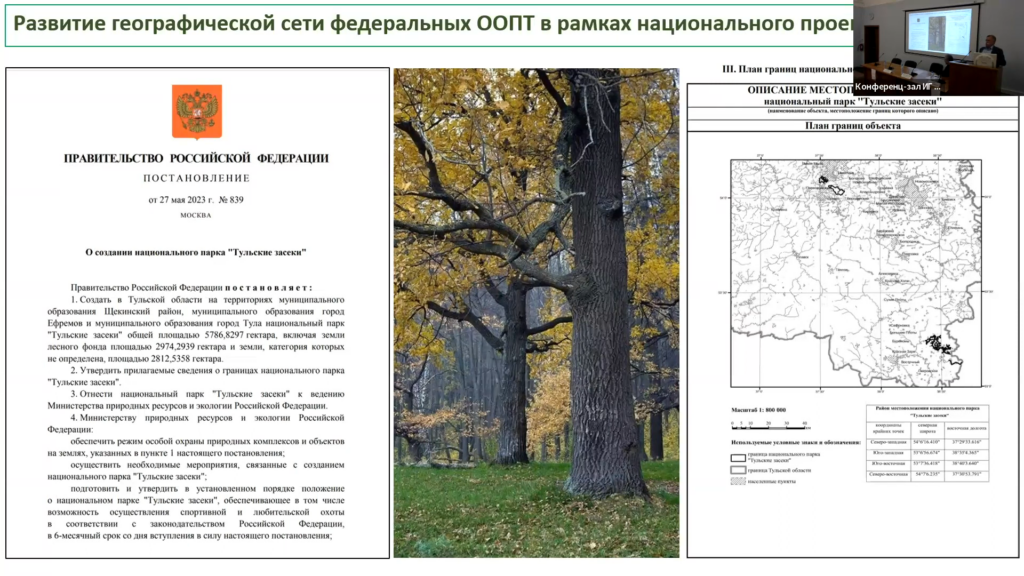

В 2014 году силами специалистов кафедры биоэкологии Тульского государственного педагогического университета было проведено солидное комплексное экологическое обследование соответствующей территории и подготовлены материалы для будущего нацпарка. Они оценивали площадь планируемой территории в 25 тысяч га. По национальному проекту «Экология» утверждение парка площадью 40 тысяч га должно было произойти уже в 2021 году. Наконец, спустя два года, было принято постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2023 № 893 «О создании национального парка «Тульские засеки» для сохранения уникального природно-исторического комплекса лесного массива» площадью… всего около 6000 га, причем далеко не самых ценных. Это десятая часть уникальных засечных лесов, да еще с предусмотренной правительством перспективой «возможности осуществления спортивной и любительской охоты». Территория упразднённого государственного заповедника в границы нового парка не вошла.

Литература по фауне Тульских засек.

Преображенский С.М. Государственный заповедник «Тульские засеки». // «Наука и жизнь». 1947. № 12. С. 34-37.

Преображенский С.М. Заповедник «Тульские засеки» имени В.В. Докучаева. // Заповедники СССР. Т. 1. 1951. С. 201-208.

Тульские засеки. Современные аспекты фауны: монография. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. 204 стр. Под редакцией: Коротковой А.А. DOI: 10.23681/427769 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427769&razdel=11081

По пути из Тульских Засек в Центрально-Черноземный заповедник мы посетили Спасское-Лутовиново – родовое имение И.С.Тургенева.

Курские соловьи – самые ядреные!

После нескольких дней пребывания в широколиственных лесах мы перебрались в курскую степь, которая сохранилась маленькими клочками среди бескрайних полей. От однообразной дороги по полям порой клонило в сон. Чтобы мы не спали, В.Е.Соколов поручил нам считать всех птиц, которых мы видели на открытом пространстве справа и слева от дороги. В основном это были врановые (грачи и галки), которые нам быстро смертельно надоели. Несмотря на старания, мы все время клевали носами. Особенно виртуозно умел заснуть В. Малыгин, казалось, что он может это сделать в любой позе. Дефицит посадочных мест позволял время от времени одному человеку растянуться на полу, и тут уже счастливчик спал совершенно законно.

Но вот, сменив надоевших галок, над самой землей, особенно резко выделяясь на фоне курского чернозема, замелькали с хриплым курлыканьем яркие рыже-желтые птицы, чертившие по воздуху как очень крупные ласточки. Мы сразу их узнали: золотистые щурки! Не на картинке, а прямо здесь, рядом! На проводах сидели и над полями летали кобчики, то и дело зависая в воздухе как пустельги, только зависали они чаще и висели гораздо дольше.

Но главное место в Центрально-Черноземном заповеднике имени В.В. Алехина, куда мы приехали, отводилось, конечно, флоре. И не зря. Ведь здесь можно было познакомиться с настоящей степью, пусть и сохранившейся небольшими участками среди распаханных полей. Здесь мы услышали термин «некосимая степь». Разнообразие растений казалось необъятным, была пора самого буйного цветения. «Сохранение целинных степных участков в их сочетании с лесами всех типов» — главная задача заповедника. Плакорные луговые степи содержат до 87 видов на квадратный метр! Изучение степных биоценозов, процессов образования чернозёма, взаимоотношения между лесом и степью, роли леса в борьбе с засухой, — основные научные задачи, предельно актуальные для ведения сельского хозяйства в лесостепи и степи.

Когда-то здесь паслись огромные стада тарпанов, туров, сайгаков, куланов. Обитало несчетное количество мелких грызунов и сурков. Гнездились такие птицы как дрофа и стрепет. Находясь на границе «Дикого поля» и славянских поселений лесостепь, испытывала, по-видимому, двойной пресс, как со стороны кочевых народов, так и со стороны княжеских дружин.

По данным профессора В.В. Алехина в последние 300-400 лет лугово-степная растительность на современной территории заповедника формировалась под воздействием покоса и выпаса скота, причем в ряде случаев на месте лесных участков. В 1909 г. появилась первая статья В.В. Алехина «Очерк растительности и ее последовательной смены на участке Стрелецкая степь под Курском». В 1925 г. он выступил в печати со статьей «Растительный покров ЦЧО», в которой впервые поставил вопрос о необходимости заповедания Стрелецкой, Казацкой и Ямской степей. 5 июля 1930 года Президиум облисполкома Центрально-Черноземной области объявил полными заповедниками местного значения ряд степных участков, среди которых указаны Ямская (50 га) и Казацкая (100 га) степи. На основе собранных материалов 10 февраля 1935 г. решением Президиума ВЦИК и был учреждён Центрально-Черноземный государственный заповедник. Во время 2-й мировой войны период оккупации немецкими и венгерскими войсками территории заповедника продлился около 15 месяцев (3 ноября 1941 г. — 8 февраля 1943 г.). Они сплошь вырубили все пригодные для какого бы то ни было использования леса на Стрелецком и Ямском участках. В 1945 г. профессор В.В. Алехин в последний раз посетил заповедник, персонал которого, как он писал, состоял тогда из одного директора. Однако в степях заповедника в тот момент работало уже 12 ботаников из Московского университета. До 1946 г. работами по восстановлению научных исследований в заповеднике руководили сам В.В. Алехин. К 1949 году заповедник достиг довоенного уровня и объема исследований. В 1979 г. заповедник вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 1995 г. — стал полноправным членом Федерации национальных парков и природных резерватов Европы. В 1998 г. стал обладателем Диплома Совета Европы. Длительные многолетние научные работы, ведущиеся в заповеднике по единой методике, ложатся в основу глобальных мониторинговых исследований.

Наши зоологические экскурсии проходили в заданном режиме. Еще в начале практики мы распределили темы самостоятельных работ. Я выбрала тему «Птицы водоемов». На каждой стоянке (в среднем 3 дня) надо было обойти участок речки или пруд (озеро) и описать всех встреченных птиц, их распределение, поведение и другие особенности. Трудность состояла в том, что если в Тульских засеках протекала река Упа с заросшей лесом поймой, то в ЦЧГЗ был только небольшой пруд недалеко от управления заповедника. Я приходила туда рано утром и терпеливо сидела с биноклем в кустах, наблюдая за прибрежной акваторией. Это оказалось очень интересно. К воде прилетали по одной и группами самые разные птицы, попить и искупаться перед жарким днем. Запомнилась иволга, которую я до тех пор видела только мельком и издали. Очень познавательными были и ночные вылазки: обнаружились птицы с ночной активностью, в основном соловьи и камышовки, в том числе экзотическая для нас «дроздовидка», в то время еще не обитавшая в Московской области («линь-линь-линь-карась-карась!»).

Первым зоологом, который сделал описание орнитофауны и териофауны Центрально-Черноземного заповедника, стал орнитолог Евгений Семенович Птушенко, впоследствии научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биофака. Е.С. Птушенко в конце мая-начале июня 1937 г. совершил ряд экскурсий на двух участках и в 1940 г. в первом выпуске трудов ЦЧЗ опубликовал «Предварительные сведения о фауне позвоночных Стрелецкой и Казацкой степей», где было отмечено 72 вида птиц и 17 видов млекопитающих. В очерке о сплюшке Е.С. Птушенко привел сведения о находке и размножении этого вида сов в ЦЧЗ в 1937 г. на Стрелецком участке, которые до этого не были никому известны. В 1968 г. вышла его совместная с А.А. Иноземцевым книга «Биология и хозяйственное значение птиц Московской области и сопредельных территорий», где им приводятся данные по некоторым видам птиц, полученные в Курской области в 1920-30-х гг.

Е.С. Птушенко в 1966 году М.Е. Штейнбах

Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник много раз посещал сотрудник нашей кафедры Михаил Штейнбах, В дубравах заповедника сделаны его замечательные фотографии сойки и козодоя, вяхиря и дубоноса, многих других птиц. На основе материалов, собранных в Центрально-Черноземном заповеднике в 1975 году, он написал курсовую работу «К биологии и поведению обыкновенного соловья». Ему принадлежит первенство в изучении песенных диалектов соловья. Он однозначно отдавал пальму первенства по пению именно курскому соловью и в беседах неоднократно упоминал, что «курский соловей – самый ядреный». http://zapoved-kursk.ru/o-nas/biografii/m.v.-shtejnbah.html

В Черноземном заповеднике В.Е.Соколов также добыл лося в лесном «острове». Добычу надо было оттуда вытаскивать. Для этого использовали лошадь, прицепив тушу к постромкам. Так выволокли добычу из леса, и тут же сняли шкуру. Мы помогали, как могли. Соколов отделил язык и верхнюю губу- главные «призовые» части, полагающиеся стрелку, который добыл зверя. В полости глотки молодого лося оказался большой клубок личинок глоточного овода. Это нас неприятно поразило. Но мясом мы теперь были надолго обеспечены. Мы погрузили мясо на грузовик. Надо было отогнать лошадь в конюшню заповедника. Соколов доверил это мне. Я села верхом и, подобрав постромки, поехала рысью в управление, это было недалеко. Кругом цвела степь, в небе пели жаворонки, ветер набегал волнами. Жизнь была прекрасна.

В настоящее время в состав Центрально-Черноземного заповедника входит 6 удаленных на расстояние 120 км друг от друга участков на территории Курской области. Всем шести участкам 30 ноября 2012 года в г. Страсбурге официально присвоен статус перспективных участков Изумрудной сети Европы (Emerald Network Europe). Изумрудная сеть – это экологическая сеть, состоящая из «территорий особого природоохранного значения». Совет Европы официально утвердил ее в 1996 г. в рамках Бернской Конвенции.

Байбак – значит «лентяй»

Следующим пунктом нашей экспедиции была луговая степь, а точнее Луганскийили Байбачий заповедник. Старобельская степь, где расположен участок «Стрельцовская степь», основное поселение сурков, занимает площадь всего 3,22 кв км, оставшихся от 400 ранее не освоенных, на водоразделе Меловой и Глиняной балок, по-местному яров, впадающих в долину реки Криничной. Участок создан на базе резервата по охране сурков.

Заповедник создан 12 ноября 1968 года постановлением Совета Министров Украинской ССР. Как и другие заповедники на сильно освоенных территориях, он кластерный, то есть состоит из нескольких изолированных участков. Первоначально в заповеднике было только два отделения «Станично-Луганское» и «Стрельцовская степь». 22 декабря 1975 года было создано ещё одно отделение — «Провальская степь». Указом Президента Украины от 18.12.2008 года создано четвертое отделение Трехизбенская степь. Общая площадь заповедника составляет 54,1 км².

Байбак (Marmota bobak), символ Луганской области Украины и города Купянска, по-караимски «плохой», по-турецки «несчастный человек», по-польски – «лентяй». Степной сурок или байбак зверь 60-70 см в длину весом до 10 кг. Сурчины – холмики или многолетние поселения семейных групп, резко выделяются на фоне степного чернозёма более светлым оттенком растительности, с многими ходами и камерами, отнорками и тупиками. Они создают особый зоогенный рельеф в непаханой степи, населенной сурками. В плохую погоду колония неактивна, звери не выходят на поверхность, но нам повезло. Сурки стояли «столбиком» на вершине почти каждой сурчины, оповещая соседей об опасности громким свистом. Наблюдать удавалось только в бинокль.

Здесь было много и других степных грызунов, сусликов, тушканчиков, слепышей. Слепышей мы ловили и сажали на ровное место, чтобы посмотреть, как они закапываются. По бокам головы слепыша расположены жесткие гребни из волос, расширяющих поверхность морды. Зверь немедленно начинал работать резцами, разрыхляя верхний слой почвы, затем разворачивался и отгребал нагрызенную землю, пользуясь мордой как бульдозером. Несколько таких движений, и вот его уже почти не видно, ушел под землю. Это было как в сказке, смотреть можно было без конца. На почвенных разрезах мы видели, как глубоко уходят норы землероев и как их много. Чем дальше в степь, тем сеть этих тоннелей становилась гуще. Жизнь пряталась под землю и создавала свой особый подземный мир. И на поверхности этот мир хорошо ощущался – холмики сусликов (сусликовины) и сурчины были неотъемлемой частью степного рельефа.

Мы видели и парящих в небе хищных птиц, которых в степи особенно много. Однажды прямо у дороги мы заметили с машины двух неторопливо взлетающих с сурчины огромных бурых птиц. Все стали пытаться их назвать, но от волнения запинались. «Молодые степные», — поспешил прокомментировать Соколов. О том, что это были орлы, мы, разумеется, и сами догадались. В другой раз он внезапно приказал нам выйти из грузовика и следовать за ним. Мы попрыгали на землю и побежали в степь. Оказывается, начальник усмотрел журавля-красавку с птенцами. Мы окружили птенцов, удалось сделать несколько удачных снимков. Самка при этом не улетела, а только отбежала в сторону и, сгорбившись и распустив крылья, бегала взад-вперед, пока мы не ушли.

В край рыбы, птицы и зверья!

Из Луганской области наш путь лежал в сторону Приазовья в дельту реки Кубани, в удивительный неповторимый мир кубанских плавней. Прибрежная полоса Азовского моря от Темрюка до Приморско-Ахтарска состоит сплошь из лиманов, плавней и небольших озер. Это около ста пятидесяти километров непроходимой местности, где не было, да и сейчас нет, ни дорог, ни коммуникаций.

Лиманы (от греческого Limen — гавань, бухта, залив) образуются при затоплении морем долин равнинных рек в результате относительного погружения прибрежных частей суши. Лиманы связаны между собой узкими, шириной 8-12 метров гирлами, ериками или искусственными каналами. Они мелководны, средняя их глубина 70-90 сантиметров. Значительная часть плавней заросла тростником, рогозом, камышом, стрелолистом, телорезом. Между лиманами порой простираются обсохшие участки без растительности, на которых крупными кристаллами блестит соль. Нашей базой стала усадьба местного охотничьего хозяйства, где мы жили в настоящем доме, а не в палатках. Экскурсии проходили на нескольких весельных лодках. Там, где для лодок было слишком мелко, мы выпрыгивали в воду, где по колено, а где – и по пояс. По многим мелководным лиманам можно было бродить по колено или по пояс в теплой воде многие километры, что мы с удовольствием делали, не снимая при этом кеды, чтобы не порезать ноги о телорез. Время от времени мы загружались в лодки и плыли по ерикам или более глубоким местам. Кого только не было вокруг! Цапли серые, рыжие, большие и малые белые, пеликаны, каравайки, разные чайки, крачки и кулики, лысухи, утки и другие водоплавающие и околоводные птицы, ондатры, болотные черепахи самых разных размеров… Колонии цапель располагались прямо в тростниках на уровне человеческого роста, а не высоко на деревьях, как в средней полосе. Маленькие птенцы часто дышали, вибрируя складками кожи на горле, на что обращал наше внимание Соколов: «Смотрите, как они терморегулируют!»

Плавни Кубани и Азовское море

Особенно таинственный облик приобретали плавни по вечерам, когда в сгущающихся сумерках заросли тростника начинали все громче гудеть неисчислимыми полчищами комаров, а в этот хор поминутно вмешивалось трубное соло выпи. Специального курса ихтиологии у нас в зональной практике не было, мы его постигали практически, отлавливая местных рыб с помощью сетей, на что нам было выдано в Москве соответствующее разрешение. В плавнях наши отловы содержали преимущественно сазанов и судаков, реже – линей, что обеспечивало нам отличное пропитание. В Плавнях мы задержались несколько дольше трех дней, так как Соколов не смог сразу добыть кабана. Эту охоту мы не смогли наблюдать, она происходила ночью, и нас не просили быть загонщиками, подробности мне неизвестны. Мясо мы особенно долго варили во избежание трихинеллеза.

Уезжая из этого сказочного места, мы наблюдали такую картину. Вдоль длинной ограды из деревянных жердей, предназначенной для защиты огородов от скота, бегали с одной стороны мальчик лет пяти, а с другой – большая белая цапля. Мальчик громко повторял: «Цапля-цапля, ну иди сюда, дам тебе гороху, дам тебе пшена, дам тебе всего! Цапля-цапля, ну иди сюда…» Где еще такое увидишь?

Отчет в сухих субтропиках

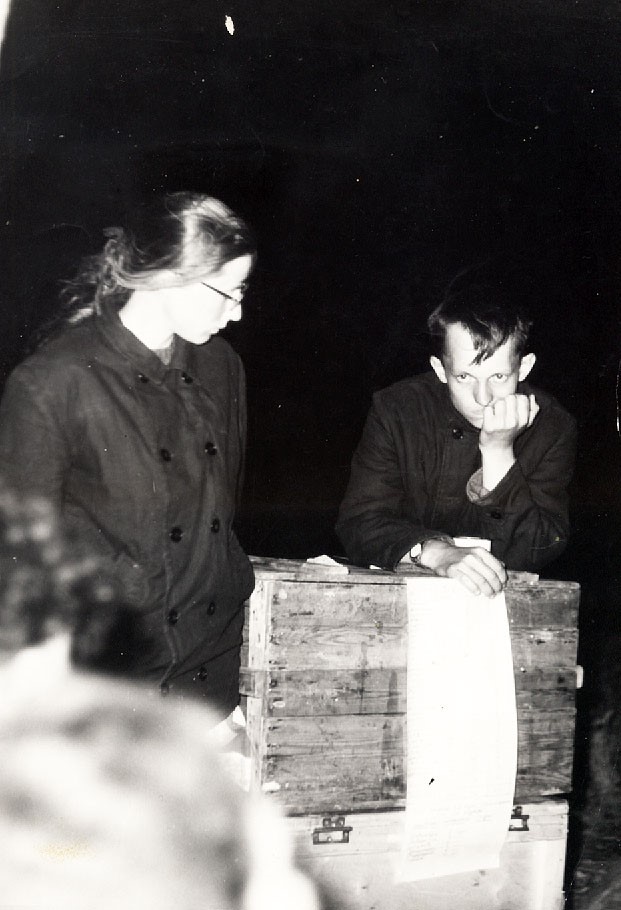

В Абрау-Дюрсо, в 14 км к западу от Новороссийска, на берегу Черного моря нас ожидал краткий отдых и промежуточный отчет о самостоятельной работе. Это было примерно на половине пути нашего предполагаемого маршрута. К отчету надо было подготовить доклад, что вызывало нашу обоснованную тревогу. Опыта выступлений с публичными научными докладами у нас практически не было, а самостоятельные работы были у всех индивидуальные, коллективных, как это принято на других полевых практиках, не полагалось. Иллюстрации мы рисовали не помню, на чем, кажется на кусках добытых где-то обоев, ведь никаких современных презентаций тогда не было. В результате мы, увлекшись подготовкой к защите самостоятельных работ, так и не выбрались в сухие субтропические леса, окружавшие лагерь, о чем я теперь очень жалею. Недалеко расположено озеро и впадающая в него река также именуемые Абрау. Название места происходит от древних топонимов, которые трактуются по-разному и сводятся к нескольким вариантам, связанным с водой, среди которых и «прозрачная река» и «четыре источника». Место очень своеобразное и достойное не только зоологических экскурсий, но и комплексной охраны, в чем можно убедиться на примере истории создания заповедника Утриш, происходившей намного позднее.

Лагерь размещался у подножья склона в окружении реликтового леса. В окрестностях есть ручей с мини-водопадом и дольмены 3-го века до нашей эры. Здесь произрастают уникальные реликтовые сообщества из трех видов древовидных можжевельников. Среди грабов и скальных дубов есть экземпляры, которым по 150 лет. Заросли держидерева или «христовой колючки» практически непроходимы. В горах растет неопалимая купина или ясенец кавказский. Если в жару поднести к растению огонь, то эфирные масла, которые оно содержит, вспыхнут. Растение при этом остается невредимым. Из-за большого количества эфирных масел неопалимая купина считается опасной для человека.

Озеро Абрау, на берегах которого расположено село Абрау-Дюрсо — самое крупное естественное пресноводное озеро Краснодарского края площадью 175,91 га. Это единственное место обитания узколокального редкого вида рыб – Абраусской тюльки (Harengula abrau).

Озеро Лиманчик (Малый лиман) площадью 2,04 га находится в районе черноморского пляжа «Абрау-бич». В береговой зоне озера произрастают три вида растений, занесённых в Красные книги России и Краснодарского края: мачок жёлтый, фисташка туполистная и катран коктебельский. На территории памятника природы обнаружен и краснокнижный представитель животного мира – средиземноморская черепаха Никольского.

Озеро Сладкий лиман в урочище Сухая щель в районе хутора Дюрсо. По площади — 1,35 га. В акватории и на берегах озера расположено местообитание редкого вида — меч-травы Мартиуса (Cladium martii).

Памятники природы были созданы еще в 1979 году, однако долгое время не имели границ, установленных в соответствии с современными требованиями.

Только 17 декабря 2019 г. постановлением № 871 всем трем памятникам природы был присвоен статус ООПТ регионального значения.

Зато Черное море было «в шаговой доступности», лагерь стоял прямо у галечного пляжа, который нам служил для подготовки докладов без отрыва от купания. Сами доклады состоялись вечером после того, как спала дневная жара, и мы расположились напротив откинутого борта грузовика, служившего трибуной для докладчиков. Каждый кратко изложил итоги своих наблюдений, обобщив их, насколько это было возможно. Все выступали очень вдохновенно, я – по птицам прибрежных биотопов, Вася Малыгин, разумеется, по мелким млекопитающим, остальные, как могли, тоже внесли свою лепту. Не обошлось и без курьезов. Одна студентка, решив добавить художественный элемент к своим тезисам, сообщила, что «нас каждое утро встречали веселым криком семь пар трясогузок». Аудитория встретила такой пассаж веселым смехом.

На берегу Теберды

С берегов Черного моря наш путь лежал на Кавказ. На северных склонах Главного кавказского хребта расположен Тебердинский заповедник, образованный в 1936 году как Тебердинский высокогорный акклиматизационный государственный полный заповедник площадью 63 000 га (с 2021 года – национальный парк площадью 112606 га). С середины XX века его деятельность стала ориентироваться на акклиматизацию видов и сохранение биоразнообразия, были завезены такие виды, как алтайская белка, енотовидная собака и пятнистый олень (!). http://kmvline.ru/lib/t_2.php

В 1994 году Тебердинский заповедник был удостоен Диплома Совета Европы за сохранение природных комплексов, а в 1997 году получил статус биосферного резерва ЮНЕСКО. На территории заповедника обитает 46 видов млекопитающих, 224 видов птиц, 3 вида рыб, 6 видов земноводных, 10 видов пресмыкающихся. Совместно с ботаниками МГУ им. М.В. Ломоносова продолжается инвентаризация флоры заповедника.

Многие из нас впервые попали в горы, и поначалу не могли освоиться с непривычными условиями. Высота над уровнем моря в заповеднике кое-где превышает 4 тыс м, а в среднем – 2 тыс м. Лагерь стоял на берегу речки Теберды, показавшейся нам по приезде ручейком. Но когда мы улеглись спать в палатах, то услышали в темноте грозный рев несущегося с гор водного потока. К счастью, нам ничего не грозило, так как место было выбрано нашими руководителями заранее с учетом обычного в горах явления. Подтаявшие за день ледники к вечеру наполняют горные речки и за ночь сбрасывают вниз всю накопленную массу воды. Все время, что мы жили в заповеднике, мы сталкивались с таким характером Теберды и быстро к нему привыкли. Неприятность случилась с нами на второй день жизни в заповеднике. После утренней экскурсии мы с моей однокурсницей Ниной Литвиновой отпросились походить в окрестностях самостоятельно. Никто не возражал, и мы пошли вверх по тропе, внимательно глядя по сторонам. Помню, что я долго наблюдала за птичкой, волнистым полетом и с песней, перелетавшей широкое ущелье. По одному ее поведению я сразу догадалась, что перед нами горный конек. Точно так же токует лесной конек, только летает он не над пропастью, а между деревьями. Справа от нас поднималась крутая осыпь, покрытая крупным рыхлым обломочным материалом. Сверху раздался какой-то шум. Мы обернулись туда и обомлели. Со склона прямо на нас летели камни, сначала мелкие, потом крупнее и, наконец, размером с деревенский дом… Не помня себя, мы, не сговариваясь, кинулись под большой куст можжевельника, росший на склоне. Почему-то нам казалось, что, если он там вырос, то его камни облетали. Может быть, так оно и было, не знаю. «Голову, голову, закрывай!», — крикнула Нина, хотя вряд ли можно чем-то закрыться от камня размером с дом! Мы вжались в землю под кустом и закрыли головы руками. Камни погремели-погремели совсем рядом и успокоились. Мы вылезли из-под куста и вернулись в лагерь. Об этой истории мы никогда никому не рассказывали.

Центральным моментом нашего пребывания в заповеднике было восхождение на гору Малая Хатипара, в основном ради изучения растительности субальпийских и альпийских лугов – жемчужины заповедника. Там, где кончается лесной пояс, выше березового и букового криволесья, обычно расположены заросли рододендрона кавказского, рододендрона желтого и можжевельника прижатого. Основу субальпийских лугов, как правило, составляют злаки, а из разнотравья – знакомые по Подмосковью рода растений, но совершенно экзотические для нас виды: первоцветы крупночашечковый, Рупрехта и Мейера, незабудка приятная, ветреницы пучковатая и видная, копеечник кавказский, буквица крупноцветковая, скабиоза кавказская, прострелы золотистый и фиолетовый и др. В середине лета луга меняют свой тон: то розовые, то лиловые, то оранжевые… Все это очень разнообразно, необычно и удивительно. Мы слушали Юрия Евгеньевича, разинув рот. Расположенный выше альпийский пояс состоял из трех типов растительности: низкотравных лугов, осыпей и скал. Верхняя его граница лежит на высоте 2800–2900 м, а на южных склонах до 3000–3200 м. Бросались в глаза яркие колокольчиковые и лютиковые ковры, приснежные луговины. В конце июня луга были золотисто-желтыми благодаря ветренице, синими от колокольчиков. Запомнились тающие под жарким летним солнцем хрустящие снежники, из-под которых текли кристально-чистые холодные ручейки, а рядом цвели разноцветные яркие цветы. Зима и лето «в одном флаконе»!

«Зима сплетается с весной

и лето прорастает рядом,

как разноцветною тесьмой

прошиты общим водопадом!»

Это я написала через много лет и совсем в других местах, но в Теберде мы видели примерно то же самое! Особенно крупный ярко-красный цветок, Дифелипею красную, наш однокурсник Леня Парастаев, уроженец Кавказа, упрямо называл «кровь семи братьев», игнорируя его научное название. Ночевали мы на кордоне заповедника выше лесного пояса, а утром спустились в лагерь.

Второе наше «восхождение» было вдоль ущелья Гоначхир. Я его помню гораздо хуже, чем Хатипару. Ущелье тянется на 30 километров от устья реки Гоначхир в месте её слияния с рекой Аманауз, до Клухорского перевала. Вход в ущелье узкий, скалы нависают. Потом тропа становится более пологой, идёт через лес, пересекает по мостам реки, внизу по валунам течет бурная река Гоначхир. В начале ущелья она протискивается между скалистыми склонами. Здесь она очень мутная и шумная. В долине в некоторых местах есть выходы ледника, который не тает даже летом. Высокогорное озеро Туманлы-Кель (Туманное) расположено на высоте почти 2000 метров. От него открывается вид на долину и Главный Кавказский хребет.

Настоящий бренд заповедника — эндемик Западного Кавказа – западно-кавказский или кубанский тур (Capra caucasica) наиболее характерный здесь вид копытных. Он населяет скалистые участки высокогорий Главного Кавказского хребта, где делает нерегулярные перекочевки, связывающие популяции Западного и Центрального Кавказа, разобщенные долиной Теберды. Мы видели туров только издали и мельком, в летнее время они уходят в горы подальше от людей. Но у Соколова была лицензия на добычу тура, и он, конечно, не мог успокоиться и уехать, не закрыв ее. Дальше я воспроизвожу рассказ Васи Малыгина, который сопровождал Соколова в попытках найти туров. «Идем мы по тропе, Соколов, наблюдатель заповедника и я. Соколов несет ружье и в какой-то момент передает его наблюдателю: то ли что-то ему надо было поправить в одежде, то ли тяжело стало тащить… И в этот момент из-за поворота в двух шагах от нас выскакивает серна! Соколов рассвирепел, но она уже умчалась, стрелять было поздно!» Я тогда с удивлением говорю: «Так ведь серна, а не тур? Лицензия ведь была на тура…». На что Вася отвечает: «А ты думаешь, это его остановило бы?» Вот такой у нас был будущий академик!

Нашим неизменным проводником был наблюдатель-карачаевец Али-Ага. В знак гостеприимства он как-то принес нам большой ковш айрана, похожего на густой кефир. Каждый его с интересом отхлебнул. В день отъезда из заповедника мы зашли в контору попрощаться. Там как раз было утреннее собрание наблюдателей. В тесном помещении толпилось человек двадцать в одинаковых формах лесоохраны. Который из них Али-Ага, никто из нас никогда бы не догадался…

Почему же в 2021 году заповедник стал национальным парком? К началу 1970-х годов туризм в СССР стал массовым. Туристические маршруты проходили по всем основным ущельям заповедника. В связи с этим было решено оградить большую часть заповедника от антропогенного влияния и локализовать туризм в Домбайской рекреационной зоне. С 1971 года курорт там развивался, строились канатные дороги, лыжные трассы, подъёмники и т.д.

В 1981 году было принято положение, ограничивающее туризм в заповедниках, однако для Теберды, ввиду исторически сложившихся условий, сделали исключение. Позднее, в Законе РФ № 33-ФЗ «Об ООПТ» (1995) любые рекреационные мероприятия в заповедниках строго запрещены. Нарушать закон нельзя. Так появилась дилемма: убирать все эти горнолыжные инфраструктурные объекты, или же переводить заповедник в национальный парк. «Это правильное решение о переводе Тебердинского заповедника в национальный парк», — заключил директор Тебердинского биосферного заповедника А. Динаев.

При этом и директор заповедника, и профильное министерство отмечали, что в национальном парке сохранятся жёсткие условия природопользования. https://www.riakchr.ru/teberdinskiy-zapovednik-predystoriya-i-perspektivy/

Однако в жизни все оказалось иначе.

30 декабря 2022 года директором Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Макановой И.Ю. был утвержден 41 акт лесопатологического обследования Тебердинского национального парка, предусматривающий проведение уборки неликвидной древесины (сухостоя и валежника) на площади более 200 га (объемом свыше 29 тыс. куб. м) в заповедной и особо охраняемой зонах до конца 2024 года. Валеж, особенно старый, является важнейшей средой обитания животных, растений и грибов, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения (грибов, мхов, насекомых, моллюсков и др.). Согласно действующему законодательству, проведение уборки противоречит требованиям Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» (заповедная зона предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии, в ее границах запрещается осуществление любой экономической деятельности). Также на территориях национальных парков запрещена заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд).

Согласно Федеральному закону «О животном мире» (статья 24), действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в красные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не допускаются.

Проведение перечисленных выше мероприятий могло бы причинить существенный вред природным комплексам национального парка, противоречит действующему законодательству. Межрегиональная общественная организация (МОО) «Экспертный Совет по заповедному делу», обратившись в Министерство природных ресурсов РФ, сумела не допустить проведения вышеупомянутых мероприятий.

Прямо как в Средней Азии!

Название Терекли-Мектеб нам ни о чем не говорило. Заповедника там нет и никогда не было. А оказалось – это песчаная пустыня в Ногайской степи Дагестана, между реками Терек и Кума! Просто Средняя Азия посреди Северного Кавказа, что-то вроде природной аномалии… Как-то раз Соколов разузнал про это место и очень захотел там побывать. И вот мы приехали…

Зачаровывало само название. Откуда оно? Терекли — терек — место, где растет дерево. Мектеб — школа при мечети, до революции в Ногайской степи не было других школ. Соединением двух слов «терекли бар мектеб», «терекли — мектеб» («школа и деревья» или «лесная школа») и образовалось название села. Большая часть населения Ногайской степи вела кочевой образ жизни. Первая школа в Терекли-Мектебе открыта в 1880 году. В 1912 году был заложен лесной парк (дендрарий). Караногайская волость с центром в Терекли-Мектеб в 1922 году вошла в состав Республики Дагестан.

Крупный песчаный массив вытянут с юго-востока на северо-запад. Образован он тремя цепями барханных дюн. Сегодня они представлены бугристыми песками, закрепленными древесно-кустарниковой растительностью. Искусственные посадки состоят из ив на буграх, вяза и аморфы кустарниковой на низких участках. Тогда эффект закрепления мы еще не застали.

Высота бугров достигает пяти метров. Общая высота песчаных валов не превышает 10 метров, что, при таких больших линейных размерах, говорит об их заметном разрушении эрозией и дефляцией. В период формирования барханов наблюдались сильные ветра, и маленькие барханы сливались в линейные цепи. Шёл процесс образования копьевидных дюн. Поверхностного стока воды здесь нет, а подземные воды находятся глубоко. Температура в августе поднимается до +43°С. Растительность закономерно представлена различными сочетаниями песчаной и полупустынной флоры, разительно отличающейся от всего виденного нами до этого. Основные местные древесно-кустарниковые виды – можжевельник продолговатый и скумпия кожевенная. Весной, как нам сказали, травяной покров представлен преимущественно эфемерами (мятлик луковичный, костер мягкий, бурачек пустынный, анизанта стерильная). Разумеется, ко времени нашего приезда они уже отцвели.

Летом, когда сходят эфемеры, растительный покров представляют многолетние злаки ковыль перистый и житняк сибирский, а разнотравье — коровяк фиолетовый шалфей дубравный, местами чабрец Маршалла, а чаще всех— полынь Лерха, особенно во второй половине лета. В этот период травостой разрежен, в чем мы и убедились. На окраинах песчаных гряд рельеф холмистый и бугристый, в ложбинках — небольшие скопления можжевельника, скумпии и боярышника. Довольно однообразная и непривычная картина.

С увеличением высоты бугров растительность меняется, появляются другие виды и доминанты. На песках часто встречаются типичные псаммофиты — астрагал длинноцветковый, оносма красильная, сирения сидячецветковая, отитес волжский, молочай Сегиеров.

На выступающих склонах растет астрагал коротколодочковый. На вершинах бугров доминирует та же скумпия, изредка встречается джузгун безлистный. Здесь есть и некоторые виды, не встречающиеся в нижней части бугров и ложбинках. Гигантскими размерами поражает вайда песчаная (до 1,5 м), донник волжский (до 2 м и более), полынь песчаная. Сыпучие пески вершин изредка покрыты астрагалами.

К сожалению, рассказы о гигантском слепыше, обитающем в нижнем течении рек Кума, Терек и Сулак, остались неподтвержденными. В Дагестане этот эндемик по сведениям зоологов обитает в Терско-Кумской и Терско-Сулакской низменностях. Считается, что внутри своего небольшого ареала он распространен крайне неравномерно и мозаично: в виде отдельных поселений, часто приуроченных к массивам песков. Все попытки поймать этого редкого зверька окончились неудачей. Возможно, одной из причин была адская жара, снижавшая нашу активность. Днем вылезать на солнце было просто невозможно, но и в палатке приходилось не легче.

Мы встречали в пустыне в основном рептилий: песчаного удавчика, безногую ящерицу желтопузика, ушастую круглоголовку. Так мы побывали в «Средней Азии».

От Махач-Калы до Баку.

Из Дагестана наш путь лежал вдоль берега Каспийского моря на юг, в Азербайджан. Дагестанского заповедника тогда еще не существовало. Мы ехали дня два или три по пустынному побережью, напоминавшему огромный песчаный пляж. После многолюдных черноморских пляжей он поражал своей безлюдностью. Ночевали мы прямо на берегу, палаток не ставили, спали на песке, искупавшись перед этим в море. Ночные побережья то тут то там мигали разноцветными огнями маяков, пульсирующих с разной частотой. Нырнув поглубже в теплую воду и открыв глаза, мы видели множество длинных светящихся нитей. Это крошечные рачки-ночесветки испускали неяркое сияние, которое при движении казалось фосфоресцирующей вертикальной дорожкой. Днем было так жарко, что дорога запомнилась плохо. Запомнились в основном ночевки. Один раз мы улеглись под деревьями и проснулись от того, что на нас в темноте начали сыпаться какие-то твердые предметы. Оказалось, что это выводок сонь-полчков, разыгравшись, «бомбардировал» нас неспелыми плодами граната. Мы быстро зарядили ловушки сухофруктами, надеясь, что полчки на них прельстятся, но, увы, у них было достаточно естественных кормов.

Так мы добрались до Азербайджана. После выезда из Баку через Волчьи ворота дорога пошла вдоль сплошных нефтяных промыслов, целого леса из сотен вышек. Но вот вышки исчезли и у дороги мелькнул обелиск «Республиканская дорога БАКУ – АСТАРА». И ниже «Ленкорань – 277 км». Справа – каменистые холмы Кабристана, а слева – по-прежнему море. Пройдя по Ширванской степи и преодолев Куру, дорога поворачивает на юг и идет среди сельскохозяйственных полей т.н. Ленкоранской Мугани, обширной распаханной равнины. Впереди показываются неясные очертания гор. После Ленкорани начинаются рисовые поля и мелководные водохранилища, «истыли», заросшие касатиком, тростником и другими полуводными растениями. Этими искусственными сооружениями, которые расположены на террасах ступенчато, занята вся долина реки Ленкоранчай, по которой называется и город Ленкорань, столица Талыша. Название города имеет персидское происхождение. Это название означает либо «дома из тростника», либо «порт, причал». С 1930 до 1991 года Ленкорань была районным центром Азербайджанской ССР.

Среди железных деревьев

Талышские горы являются продолжением системы Малого Кавказа, это три горных хребта. Расположены они на крайнем юго-востоке Закавказья, разделены межгорными котловинами, а высотой около 2,5 тыс м и длиной 100 км. Там растут субтропические широколиственные леса совершенно уникального состава, который нигде больше в бывшем СССР не встречается. (А.А.Горссгейм, 1948. В горах Талыша).

Естественная растительность Талышских гор представлена деревьями: кавказский граб, каштанолистный дуб, лапина (родственная грецкому ореху, но с несъедобными плодами). Больше всего нам понравилось конечно железное дерево (демирагач), растение гималайского происхождения, у которого срастаются причудливо ветвящиеся стволы не только одного, но и разных, рядом стоящих деревьев. Заплетенный лианами лес из железного дерева почти совершенно непроходим. Талышские хребты невысокие, и под их вершинами можно найти место с красивым видом на долину Ленкорани, город с белым маяком и на далекое море. Под горой раскинулись бесчисленные квадратики рисовых полей – чеки. В Талыше нет хвойных деревьев, поэтому лес кажется кудрявым, улыбающимся и приветливым. На южных склонах растут небольшие шелковые акации с ажурной листвой, цветущие в июне мелкими розовыми цветами в больших пучках. Это – остаток субтропической третичной растительности, уцелевшей кое-где в Закавказье. Леса Талыша называют гирканскими, подчеркивая их древнее происхождение и связь с бассейном Каспия, который в древности называли Гирканским морем. В составе и структуре талышских лесов угадывается их древнейшее происхождение, они уже росли задолго до появления человека. До 30% видов растений в Гирканском заповеднике — реликты и эндемики. Отголосками вечнозеленой растительности дошли до наших времен кустарники иглица и даная, которых в те годы часто продавали в Москве перед Новым годом в букетах, а кроме них – колючий стелящийся падуб. Остальные были вытеснены листопадными породами, распространившимися к югу, когда на севере господствовали ледники. Заповедник Гирканский создан в 1936 г., он был филиалом Кызылагачского заповедника, в 1969 г. получил самостоятельность. А в 2004 году Гирканский заповедник перевели в национальный парк площадью 40,3 тысячи га. Здесь обитают такие редкие животные как дикобраз, беркут, могильник, турач, мраморный чирок, подковоносы большой и малый. Из Ирана заходит переднеазиатский леопард.

Рассказ об Азербайджане был бы неполным, если не упомянуть об азербайджанском чае. Сейчас, да и тогда, в центральной России его почему-то не знают или знают, но не ценят и отзываются пренебрежительно. Скажу твердо, что такого вкусного чая, как в Азербайджане, я ни до того, ни после не пробовала! Чай здесь пьют черный (не зеленый!) и не из пиалы, как в Средней Азии, а из тонкого стеклянного стаканчика с перехватом в «талии» — армуды. Красно-оранжевый напиток просвечивает через его горячие стенки, словно вобрав всю энергию знойного азербайджанского солнца, весь аромат южных цветов и трав. Такой стаканчик долго «жил» у нас дома в напоминание о тех днях. В любой чайхане на столиках заранее стоит мелкими кусочками наколотый сахар. Все неторопливо рассаживаются, предвкушая содержательное времяпрепровождение. Пить чай, подливая из круглобокого цветастого чайника, полагается долго, не спеша, с разговорами. К нашей необычной компании хозяева и посетители относились снисходительно. Оказалось, что такое изумительное качество чая объясняется особенностями местного климата. Тем не менее, выращивать чай в Азербайджане научились сравнительно недавно, около ста лет назад, и помогли в этом местные лесоводы. При очень большом количестве осадков два летних месяца здесь крайне засушливы. Молодые сеянцы чайных кустов погибали от перегрева. Тогда лесоводы посоветовали применить способ, который используют при выращивании некоторых древесных пород. Чайные кустики стали укрывать от солнца папоротником-орляком, которого полным-полно в окрестностях. И на второй год летняя засуха для выживших кустов оказалась очень кстати: чайный лист накапливал больше таннинов и ароматических веществ, хорошо заваривался, давал густой навар и аромат. Культура чая в Азербайджане – это победа субтропического растениеводства (Гроссгейм, 1948).

Кызыагач – птичье пристанище

Из реликтового талышского леса наш путь лежал на юго-восток к Каспийскому морю в район города Порт Ильича (по-местному «Порт-Ильич») на берегу залива имени С.М. Кирова. Там расположен Кызыл Агачский государственный заповедник. Он создан в 1929 г. на базе заказника в Ленкоранском районе Азербайджана. «Кызылагач» значит красное дерево.

Большая часть Кызылагачского залива прилегает к Муганской степи Кура-Араксинской низменности. От Каспийского моря заповедный водоем отделяется узкой (до 2 км) и длинной (до 25 км) Куринской косой, а внутри разделяется полосой суши, образовавшейся от слияния некогда существовавшего озера Сара с берегом залива. Эта полоса делит акваторию на Большой и Малый Кызылагачские заливы. Малый отгорожен ныне от Большого дамбой, уровень в нем поддерживается подачей воды из Куры по каналу. Рельеф Кызылагачского заповедника — это выровненная полупустыня с песчано-ракушечниковыми грунтами и засоленными почвами. По берегам – густые заросли тростника.

Первоначально площадь заповедника ограничивалась размерами акватории Большого Кызылагачского залива и пятикилометровой полосой суши вокруг него. В настоящее время в связи с понижением уровня Каспийского моря водная поверхность залива заметно сократилась, уменьшив и общую площадь заповедника. В 1951 году, черном году заповедной системы СССР, площадь заповедника сократили вдвое, а в 1961 году от него отрезали еще 4600 га. Отрезанные площади заповедника были переданы совхозам и распаханы.

Пейзажи заповедника довольно однообразны. Берега заливов заняты тростником, на равнинах встречаются злаки, заросли ежевики, на солончаках растут галофиты (растения-«солелюбы») — солерос, солянка, бескильница, сведа, на мелководьях — зостера, руппия, рдесты. Самое интересное место — прибрежные заросли тамарикса. В них находятся огромные колонии веслоногих и голенастых птиц – бакланов и цапель. Черно-белое кино: черные бакланы рядом с ослепительно-белыми цаплями. У больших белых цапель на спине есть чрезвычайно красивые нежные перья, «эгретки». Эти перья использовали для украшения женских шляпок, и на цапель велась настолько интенсивная охота, что их численность быстро снижалась. Один из первых советских заповедников, Астраханский, был учрежден в 1919 году с главной целью – сохранения популяции больших белых цапель. Мода на эгретки давно прошла, но охрана местообитаний цапель сохранила среду обитания и для многих других водно-болотных птиц. Из зверей на островах Каспийского моря образует залежки каспийская нерпа, а в тростниках встречается крупный камышовый кот.

Водоемы заповедника с их рыбными богатствами внесены в список водно-болотных угодий международного значения. Здесь гнездятся несколько видов уток, очень много лысух, довольно обычно султанская курица, а в прибрежных зарослях тамарикса и ежевики — турач. Научный профиль заповедника — охрана зимовок птиц. Но в заповеднике есть колонии каравайки, гнездятся жёлтые, белые, египетские, рыжие цапли, кваквы, бакланы, колпицы. В летний период встречается много гусеобразных: утки, лебеди.

Подробнее см.: https://www.nkj.ru/archive/articles/1409/ (Наука и жизнь, КЫЗЫЛАГАЧ — ПТИЧЬЕ ПРИСТАНИЩЕ)

По сравнению с зимним пейзажем, когда тростники, приморские луга и заливы наполнены полчищами зимующих птиц, в основном околоводных и водоплавающих, а в степи то и дело встречаются стаи стрепетов, картина летнего Кызыл Агача показалась нам весьма унылой. Над полувысохшими водоемами кое-где лениво пролетала белая цапля, один раз из придорожных зарослей с шумом вылетел турач. На прилежащих к жилью участках лужи и болотины были царством буйволов. Они лежали в грязи, лениво шевеля ушами, иногда поднимаясь с громким чавканьем. Картина напоминала сцены из сказок Киплинга о джунглях. Обочины всех дорог густо заросли колючей ежевикой. Мы быстро убедились, что она – основное убежище комаров, вылетающих оттуда целыми полчищами при малейшем прикосновении к зарослям. Вспомнились рассказы Е.Спангенберга об Азербайджане как малярийном крае. Малярию давно победили, а комары остались. Но если днем их как-то можно было избежать, то ночью они взялись за нас всерьез. Хотя мы ночевали в доме и предусмотрительно поставили полога от комаров, они нас все равно достали! Спать мы совсем не могли, и среди ночи, завернувшись в простыни, выскочили наружу и фланировали вокруг дома до рассвета, когда комары, в соответствии со своими биологическими ритмами, перешли в неактивное состояние. «Переночевав» таким образом, мы уехали из летнего Кызыл-Агача, не сохранив о нем слишком радужных воспоминаний (в отличие от зимнего).

На иранской границе

Итак, мы доехали до города Астара на крайнем юго-востоке Азербайджана.

Название Астара, на талышском языке звучит как Осторо, что означает «низменность». Как деревня у дороги из Персии в Ширван она известна с 984 года. Это крупный городской центр в Азербайджане и этническая родина Талышей. Расположен он на крайнем юго-востоке страны, на левом берегу реки Астарачай при впадении её в Каспийское море. Именно из Астары в 1669 году вышел флот Мамед-хана Астаринского на перехват казаков Стеньки Разина. Разинцы полностью (!) уничтожили флот, втрое превосходивший их личным составом (около 3700 человек) и в десятки раз тоннажем. Дочь Мамед-Хана Стенька Разин выловил из моря и взял себе, чтобы после, как пелось в казачьей песне, почти что без всякого повода утопить в Волге. https://varandej.livejournal.com/1047105.html

По реке проходит государственная граница с Исламской Республикой Иран. Находящийся в Иране одноименный город Астара находится на правом берегу реки. Граница, разделившая страны, прошла по его территории в 1828 году. После создания Советского Союза развитие двух частей города продолжилось разными путями. Тут тихая и малоэтажная «глухая провинция у моря», а там — безумный город-базар среди тесно стоящих высоток. Имеющие иранское происхождение талыши являются основным населением города, оказавшегося на территории Азербайджана. сохранение талышского языка и национальных традиций удается им в некоторой степени в горных районах. В своих перемещениях мы почти не общались с местными жителями, если не считать сотрудников заповедников. Но в Астаре наше появление вызвало быструю концентрацию мальчишек вокруг нашей стоянки. Не помню, как развивался диалог, но в конце концов мандолина и балалайка произвели завораживающее действие на наших гостей, и через некоторое время мы с упоением распевали наши любимые песни вместе с «местным населением». Расставались мы уже настоящими друзьями.

По военно-грузинской дороге

Обратный путь через Грузию шел через Тбилиси по Военно-Грузинской дороге. Это название старой дороги через Главный Кавказский хребет, соединяющей города Владикавказ (Северная Осетия) и столицу Грузии. Длина современной дороги 208 километров. Постепенно поднимаясь от Владикавказа, дорога проходит по долине реки Терек, пересекает хребет по Дарьяльскому ущелью, затем по ущелью реки Байдарка подходит к Крестовому перевалу (высота 2379 метров), откуда спускается в долину реки Белая Арагви и по правобережью Куры выводит к Тбилиси. Мы ехали в обратном направлении, от Тбилиси к Владикавказу.

По всей трассе дороги встречаются грузинские памятники старины: соборы, крепости, сторожевые башни. На Военно-Грузинской дороге расположены древняя столица Грузии Мцхета, храм-монастырь конца VI — начала VII вв. Джвари. Высшая точка Военно-Грузинской дороги, самый удобный проход в центральной части Главного Кавказского хребта, это Крестовый перевал. О пути часто попадаются нарзанные источники.

Совхоз Кубань

Наверное, не найдется ни одного человека, жившего в Советском Союзе, кто не видел бы фильм «Кубанские казаки» Ивана Пырьева (1949 г). Культовые песни – «Каким ты был, таким ты и остался…» да «Ой, цветет калина в поле у ручья…» – любимые, застольные, впервые прозвучали в этом фильме. А фильм был снят на землях совхоза Кубань. В.Е. Соколов бывал там раньше, и у него явно были связи с местным руководством. Мы это сразу ощутили по теплому приему. А место и впрямь было удивительное, впечатляло ухоженностью и благоустройством в самом лучшем смысле слова. Рассказали нам и об истории этого процветающего хозяйства.

Там, где сейчас проходит железная дорога Армавир — Кавказская, река Кубань делает гигантскую дугу. В этой дуге и южнее ее расположены замечательные земли. Начинаются они прибрежными живописными лесами, а затем переходят в степную равнину, протирающуюся на многие десятки километров к югу. Сначала у реки Кубани селились черкесские племена. Первыми русскими поселенцами на Кубани оказались бывшие запорожские казаки. На целинных землях возделывали пшеницу, разводили овец. Крупными помещиками были Леонтий Николенко и Павел Петрик. На землях, ранее принадлежащих помещикам, после 1918 года были созданы государственные хозяйства. Будущий Совхоз «Кубань» представлял собой небольшое государственное семеноводческо-племенное хозяйство. В 1924 году земля была вынужденно сдана немецкой концессии «Друзаг», но к началу тридцатых годов отечественная промышленность начала выпускать необходимые сельскому хозяйству орудия и машины. На базе концессии «Друзаг» и хозяйства «Кубгоссемкультура» 15 декабря 1933 года был организован семеноводческий и племенной совхоз «Кубань». В 1939 году совхоз стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и завоевал диплом перовой степени, работники не раз награждались орденами. Слава об орденоносном совхозе разнеслась по всей стране. В «Кубань» стали приезжать хлеборобы Украины, Белоруссии, Грузии, Армении. Сюда шили письма из Чернигова, Орла, Ростова, Киева, Курска, многих городов, сел, хозяйств. Во время 2-й мировой войны среди оккупировавших совхоз гитлеровцев был полковник фон Дитлов, бывший управляющий концессией «Друзаг». Длилась оккупация 172 дня до 26 января 1943 года. Оккупанты до неузнаваемости изуродовали центральную усадьбу и усадьбы отделений совхоза, которые пришлось долго восстанавливать.

В 1965 году делегация кубанцев ознакомилась с достижениями чехословацкого госхоза «Колин», где обратили внимание на большое количество фазанов на полях. Не успели вернуться из Чехословакии, как получили из Колина телеграмму: «Встречайте Краснодарском аэропорту посылку фазанами». Так в совхозе появились фазаны. Пока была зима, фазанов содержали на птичнике, в вольерах, а весной выпустили на волю. Возможно, и сейчас по полям бегают потомки чешских фазанов.

В 1966 году перед нашим приездом коллектив совхоза Кубань как победитель социалистического соревнования был удостоен памятного Красного Знамени. В музее Дворца культуры мы видели богатый исторический материал, связанный с судьбами тружеников совхоза. После экскурсии нас очень вкусно накормили в совхозной столовой, и мы поехали в Москву. На новые впечатления уже не было никаких сил, мы в основном боролись со сном. По слухам, В.Е. Соколов хотел еще посетить «Черные Земли» в Калмыкии, но даже у него не хватило на это то ли времени, то ли энтузиазма. Ехали по прямой, останавливаясь на ночевку в относительно безлюдных местах, где можно было расположиться лагерем. Обратная дорога не очень запомнилась, хотелось скорее домой. Все-таки два месяца непрерывного перемещения это – ну очень много! Стихи о зональной практике.

Вновь песню мотор напевает,

Бегут за окошком поля,

То дикая, то обжитая,

Такая родная земля!

Березки, да клены, да липы,

Да желтая лента зари…

Мы кажется, год не смогли бы

Прожить вот без этой земли.

Спускаются в омут закаты,

О ком-то тоскуют стога,

Беленые низкие хаты

Да речек степных берега.

То леса далекого кромка,

То косы зеленые ив,

Несмелый, нерезкий, негромкий,

До боли знакомый мотив.

Москва — Курск 1966

Мне объяснить не сможешь ты,

Как все, что грело и ласкало,

Как будто в сказке, из мечты

Заботой и тревогой стало!

Росой рассыпалась заря,

На небе меркнет позолота

И тростники как будто зря

Ждут над протоками кого-то.

Ночные слушай голоса,

Закат впивая молчаливо!

Сегодня лунная коса

Стоит над зеркалом залива!

И словно низкий зов струны,

Под голос выпи глухо-странный

При свете призрачном луны

Поют вечерние лиманы!

Кубанские плавни.

Хутор Садки 1966

Мигнул маяк зеленым глазом,

Забыть о суше не веля.

Я не взошла еще ни разу

На борт морского корабля.

А море, искрами вскипая,

Зовет и вширь, и в глубину…

Уж видно, наша жизнь такая —

С волны бросаться на волну.

Не забывая песен прежних,

Мы слышим новые вдали.

В них наша радость и надежда

И чувство дома и земли.

Но где-то там, за дымкой тонкой,

Заставив нас грустить слегка,

Мигнет нам прошлое вдогонку

Зеленым глазом маяка.

Махачкала — Баку 1966

Все поля да озера глухие,

Да разбег кочевого житья!

Это наша родная Россия,

Золотая Россия моя!

Забываются дальние страны,

Тают наши тревоги вдали:

Неужели с тобой до Ирана

Мы по этой дороге дошли?

Астара — Москва 1966

Куда нас гонит ветер дальних стран?

О, если б знала я, куда он гонит!

Нам улыбался солнечный Иран,

Встречали нас таинственные горы…

Дожди нас мыли, солнце нас пекло,

Светили нам огни чужих селений,

Того, что за спиной у нас легло,

Хватило бы на десять поколений.

Но коль березы машут нам сильней,

Встречая у дороги нас, как прежде,

То значит эта путаница дней

Оставлена у скал и побережий.

И что-то смолкло в жизни у меня,

И мне в чужие воды не глядеться,

Не греться у случайного огня,

К чужому не прислушиваться сердцу.

А километры — лентой за спиной …

И пусть одна из песен не допета,

Нас робко манит на порог родной

Задумчивое северное лето.

Астара — Москва 1966